本学期,传播研究院继续积极推进部校共建相关工作,派出学院精干中青年教师开设首都区县融媒体中心系列讲座,深入基层传播机构服务国家战略发展需求。从3月中旬到5月下旬,康秋洁、龚伟亮、丁岩妍三位老师相继奔赴怀柔融媒体中心,开设三场包含五大主题的客座讲座,为怀柔融媒体中心进一步深化融合发展、推进传播工作提质增效贡献智识力量。

康秋洁老师首场开讲

3月14日,学院康秋洁副教授作为此次系列讲座的第一位受邀讲师,以《国际传播大势与城市形象国际传播——AI赋能下的全景怀柔形象传播》为题展开论述。本次讲座的内容包括两大主题,第一部分围绕当前国际国内传播的宏观大势,探讨开展传播工作面临的核心趋势与变化应对,以及在此背景下中国的国际国内传播应该如何进一步提质增效,尤其是以北京为聚焦的核心城市国际传播的问题与挑战;第二部分结合实际探索北京的城市形象定位与传播资源,并在讨论中进一步聚焦怀柔区域国际形象传播的定位、资源与潜力。讲座从国际传播大势的宏观脉络入手,深入结合北京城市整体传播方向的基础上,进一步描绘怀柔区扎根国内、面向国际的中外一体国际传播路径,探讨怀柔区域形象国际传播的创新策略。最后,康秋洁老师还与在场的各位融媒同仁们一起探讨了人工智能技术在怀柔融媒传播中的应用前景与方法路径。

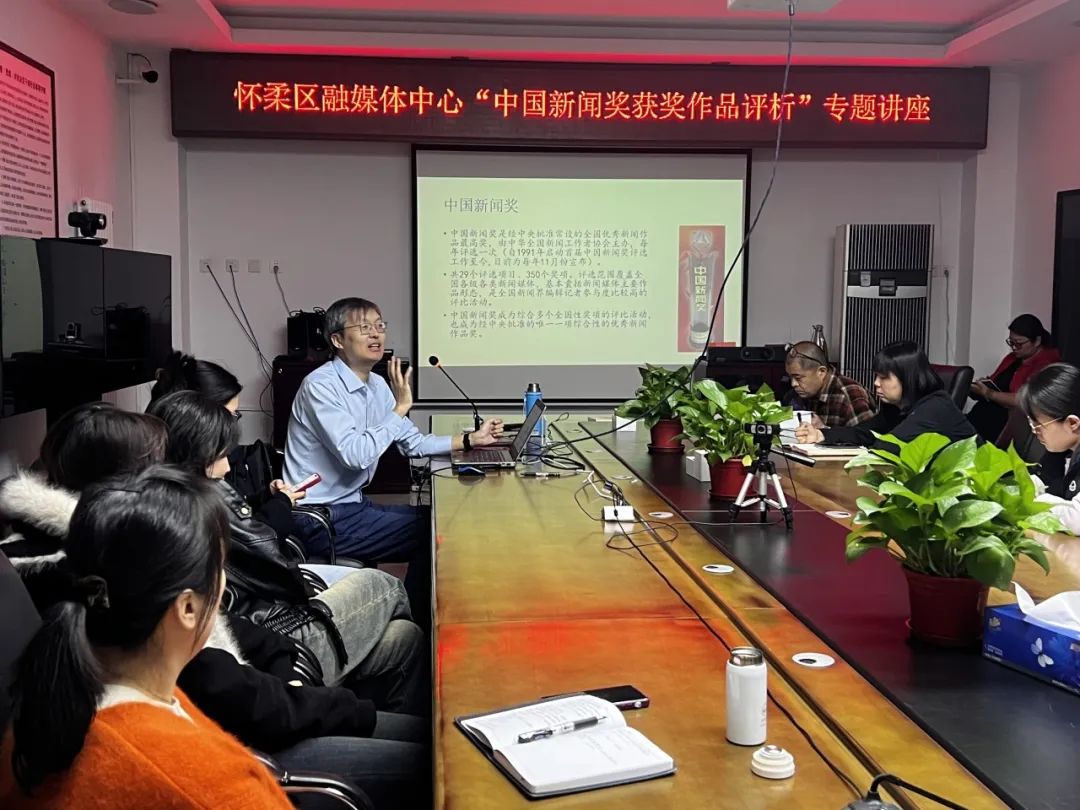

龚伟亮老师开设第二场讲座

3月25日下午,龚伟亮副研究员赴怀柔融媒体中心举行了题为《中国新闻奖获奖作品评析》的讲座。讲座中,龚伟亮老师结合四部历届获奖作品,力图深度阐释新闻创作“四力”要求,即:脚力是基础,眼力是关键,脑力是核心,笔力是落点。他在讲座中指出,通讯《140万双袜子的命运》告诉我们什么叫眼力独到;系列报道《“悬崖村”扶贫纪事》提醒我们新闻的力量不在于华丽的辞藻和炫目的技术,在于与脚下的土地、与人民之间的真诚连接;系列微视频《中国一分钟》向我们展示了脑力即创意和策划的力量;典型报道《伊莎白——我的选择是中国》则展示出平实叙事背后的情感深度,蕴含一种雄厚深沉的笔力。在讲座过程中,龚伟亮与到场听众进行了积极互动,并在最后总结指出,AI时代的新闻书写仍然应当遵循“四力”要求:脚力丈量土地的宽广,眼力捕捉时代的曦光,脑力构建价值的坐标,笔力书写人性的光辉,在技术狂飙中坚守“在场”的尊严。

丁妍岩老师负责第三场讲座

5月27日,此次系列讲座迎来最后一场,由丁妍岩老师围绕《智媒时代的平台规划和运营》和《短视频传播创意与设计》两大主题展开讲授。在第一部分的讲授中,丁老师提出以“智能媒体”为核心,探讨地方媒体在新媒体短视频时代如何科学规划与运营智媒平台。结合本土文化特色,解析平台定位、内容策略、用户画像与传播矩阵的构建。讲座通过案例分析,分享如何利用AI技术、大数据分析优化内容分发,实现精准传播与用户粘性提升。以期推动融媒体中心构建智能化传播体系,打造区域特色传播品牌。进入到第二部分,讲座聚焦到短视频内容的创作实践,解析短视频创意与设计的核心要素。结合智能媒体特性,探讨短视频选题策划、脚本设计、拍摄剪辑与传播效果评估的创新路径。与融媒体中心共同探讨在短视频时代实现内容创新与传播影响力的提升,构建智能化、本土化的内容生态。

回到顶部

回到顶部