随着金秋时节的到来,2025年“大地传媒坊”社会调研项目也收获了累累硕果。13支调研队伍深入基层,走进田野,围绕项目主题搜集经验材料,也获得了宝贵的切身感悟。在项目成果汇报会上,各个队伍依次对调研成果、过程、感悟进行了展示与呈现。

2025年“大地传媒坊”暑期调研项目目录

*按汇报顺序

01《水文化记忆传承的传播实践进路——南水北调中线移民口述史采集与红色精神解码》

02《情感·技术·社会:老年群体数字使用与素养提升研究——基于北京市丰台区老年群体的调研报告》

03《“烽火边关·记忆传承”——滇西抗战纪念馆叙事策略与记忆构建研究》

04《淀上智理·乡里新生:雄安安新县数字治理赋能乡村振兴的实践路径》

05《当代青年基于网络婚恋平台的亲密关系生成与实践研究》

06《文化赋能型乡村社区非遗产业化的实践模式与影响研究——以洪水峪村为例》

07《从沉默到讲述:基于AI口述史采集的老年群体数字记忆建构研究》

08《三线建设记忆的在地实践与铸牢中华民族共同体意识的多维呈现——基于云南省永胜碧泉林业局的调研》

09《改革开放后移民二代的语言使用体系及其对身份认同影响的研究——以“新广州人”二代青年群体为例》

10《“霞客”行万里:政产学研协同视角下徐霞客IP开发路径研究——基于江阴市的实践探索》

11《传播学视野下“生态文明”话语地方化传播——基于云南普洱田野调查》

12《城市、空间与文化:北京书市读者体验及其行动网络研究》

13《数字霓裳:平台化传播在曹县汉服产业振兴中的作用机制研究》

01《水文化记忆传承的传播实践进路——南水北调中线移民口述史采集与红色精神解码》

项目成员:张一涵、薛冰倩、陈傲雪、池烨至、晋仕博、刘恩琦

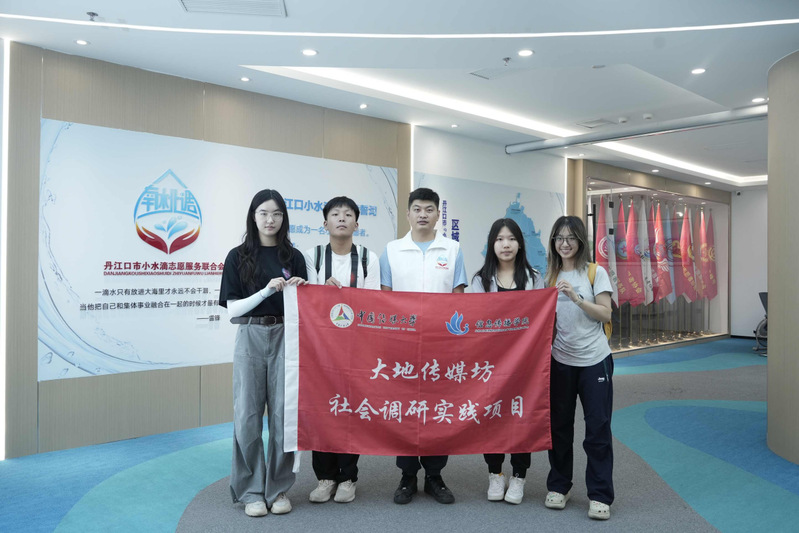

项目组在湖北开展调研

项目组成员汇报调研成果

项目组成员于2025年暑期前往北京、湖北两地,通过田野调查开展了一场以水为媒、深入基层、扎根大地的专项调研。该项目深度溯源南水北调中线工程的历史脉络与时代价值,以实际行动践行“把论文写在祖国大地上”的号召,研究聚焦南水北调中线移民群体,以口述史为核心方法,完成了共计三万余字的调研报告。小组成员通过记录移民迁徙的生命历程,填补水利工程叙事中移民异地融入的叙事空白,诠释南水北调水文化在当代中国精神谱系中的时代价值。

02《情感·技术·社会:老年群体数字使用与素养提升研究——基于北京市丰台区老年群体的调研报告》

项目成员:张乐怡、武羽柯、李嘉仪

项目组在北京丰台开展调研

项目组成员汇报调研成果

该研究聚焦老年群体数字技术使用问题,以北京市丰台区和义街道这一国家级智慧养老示范社区为样本,通过深度访谈、焦点小组等方式,对40余位老年人开展调研。团队构建“情感—技术—社会”三维互动模型,揭示老年人数字实践的情感驱动机制、技术适应策略与社会支持网络,发现老年人“用技术”的底层逻辑是在数字中重新被看见、被理解、被需要。针对数字环境不友好、支持体系缺位等核心问题,团队提炼出五项社区数字服务优化建议。

03《“烽火边关·记忆传承”——滇西抗战纪念馆叙事策略与记忆构建研究》

项目成员:黄子娴、张蕴

项目组在云南开展调研

项目组成员汇报调研成果

该项目聚焦滇西抗战纪念馆,深入探究其如何通过空间、符号与媒介,将历史转化为可感知的集体记忆。研究团队构建了“空间叙事-记忆构建-公众认同”的理论框架,揭示了滇西馆、龙陵馆与松山旧址如何形成“三位一体”的叙事体系。项目完成了详实的调研报告,产出了丰富的衍生成果,指出滇西抗战记忆的当代构建是将地方性历史升华为中华民族共有记忆的文化过程,为铸牢中华民族共同体意识提供了深厚的历史滋养与生动的现实注脚。

04《淀上智理·乡里新生:雄安安新县数字治理赋能乡村振兴的实践路径》

项目成员:刘欢、姜宗德、李梦玲、刘相、王朝洋

项目组在调研现场

项目组成员汇报调研成果

在“数字中国”战略背景下,团队深入雄安新区南文营社区与赵北口镇,开展基层数字治理专项研究。团队采用TOE理论框架,系统剖析技术赋能基层治理的实践路径。研究发现,智能平台显著提升问题响应效率,但技术适配不足与行政逻辑异化制约效能;党建引领的“三级组织架构”与“数字淀乡”模式,为城乡差异场景提供差异化治理样本。研究提出“制度—技术—社会”协同优化路径,为破解数据孤岛、增强公众参与提供实证支持。

05《当代青年基于网络婚恋平台的亲密关系生成与实践研究》

项目成员:宁煜程、孙雪梅、颜廷旺、刘丁香、周迅、钱祝良

项目组在调研现场

项目组成员汇报调研成果

研究团队在全国范围内对来自11个省市的13位用户进行了深度访谈,发现青年在网络婚恋平台的亲密关系建构呈现从“选择性自我呈现”向“深度关系认同”过渡的复杂路径。用户策略性塑造形象以平衡真实与吸引力,匹配初期沟通质量成为关系推进关键。随着情感积累,关系由浅入深,人格与道德品质成为持续关注核心。该研究通过真实案例剖析,为理解数字时代青年社交心态与情感实践提供了新视角。

06《文化赋能型乡村社区非遗产业化的实践模式与影响研究——以洪水峪村为例》

项目成员:郭子琪、孙冉竹、姜懿轩、袁思琪、吕昊

项目组在洪水峪村调研

项目组成员汇报调研成果

洪水峪村以国家级非遗“口技”为核心资源,通过打造特色民宿示范项目、推进非遗技艺社会化传承等创新举措,成功实现非遗文化的创新性发展与乡村经济、社区产业的协同进步,其发展模式为乡村振兴提供了生动实践样本。项目小组采用田野调查法与深度访谈法,深入剖析村庄发展现状,构建“文化—经济—治理”三元驱动模型,为洪水峪村的可持续发展提供理论支撑。

07《从沉默到讲述:基于AI口述史采集的老年群体数字记忆建构研究》

项目成员:武羽柯、张乐怡、陆新蕊、刘思怡、张怡卓含、万旭

项目组在调研现场

项目组成员汇报调研成果

项目直面中国快速老龄化背景下的代际记忆断裂危机,面对传统口述史记录效率低下、现有数字产品难以满足老年人需求等问题,小组成员创新融合人工智能技术与口述历史方法,自主研发了一款以家庭记忆传承为核心的语言AI产品“记忆小舟”。该产品采用适老化设计,具备多方言识别、情感计算等核心技术,通过智能倾听与互动式叙事引导,系统帮助老年人轻松讲述人生故事,实现家族历史文化的数字化保存。

08《三线建设记忆的在地实践与铸牢中华民族共同体意识的多维呈现——基于云南省永胜碧泉林业局的调研》

项目成员:黄子娴、张蕴、李晨悦

项目组在云南调研现场

项目组成员汇报调研成果

项目组发现三线建设作为中国现代化进程中的重要节点,深刻影响了移民群体的身份认同与集体记忆。团队前往云南省永胜县碧泉林业局,采用口述史访谈、田野调查、叙事分析方法,探索碧泉三代林业人记忆的传承与地方认同的建构。通过与当地建立联系,项目组总结了自20世纪60年代以来,碧泉林业人在艰难的迁徙与建设过程中,如何在国家叙事与地方文化的交织中塑造自我身份,进而归纳出“迁徙记忆—单位实践—家国情感—共同体叙事”这一记忆实践和传承逻辑,为理解宏⼤的国家叙事如何走入寻常百姓的内心提供了一个典型案例。

09《改革开放后移民二代的语言使用体系及其对身份认同影响的研究——以“新广州人”二代青年群体为例》

项目成员:闫喻心、黄丽珊、罗子木、王思雅

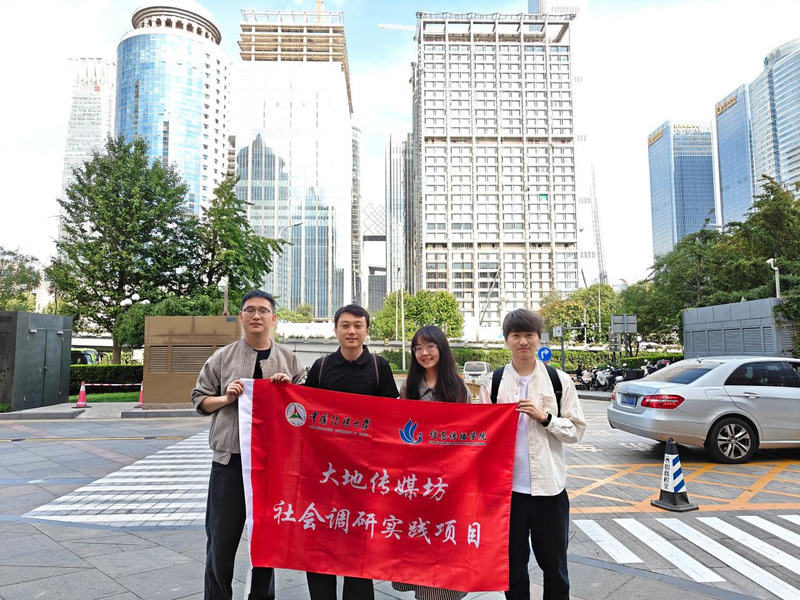

项目组在广州调研现场

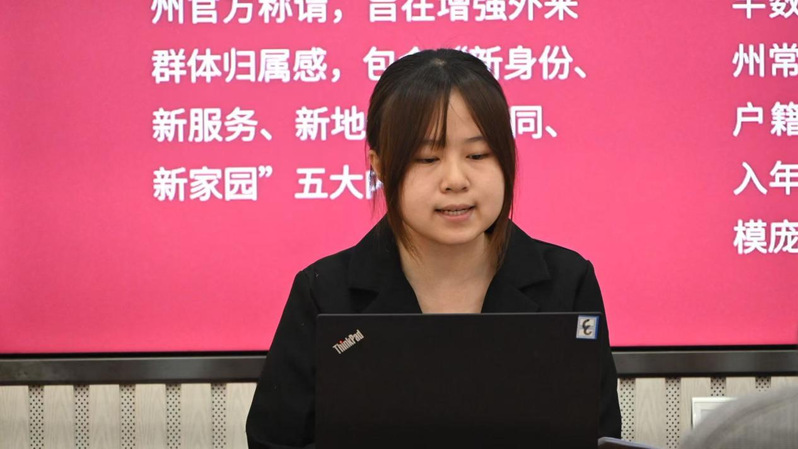

项目组成员汇报调研成果

研究聚焦“新广州人”二代青年群体的语言使用与身份认同问题。调查发现,该群体普通话使用率与熟练掌握率极高,粤语能满足表层交流但熟练运用者较少,祖籍地语言掌握率受家庭类型影响差异显著。家庭语言意识与实践、社会语言环境是影响粤语习得的核心因素,而祖籍地语言习得则依赖家庭环境与亲属互动频率。此次调研不仅揭示了城市移民二代的语言使用特征与身份构建逻辑,也为移民城市优化语言生态、推动文化融合提供了实证参考。

10《“霞客”行万里:政产学研协同视角下徐霞客IP开发路径研究——基于江阴市的实践探索》

项目成员:卢紫仪、董雅琪、徐芷檬

项目组成员在江阴展开调研

项目组成员汇报调研成果

项目组以文化强国建设为指引,聚焦江阴市徐霞客IP开发实践,总结了其经验与短板,从政产学研四大方面及其协同机制展开研究,通过对当地文旅局、镇级政府、徐霞客研究会、文旅学院的深度调研,对开发现状进行梳理和总结,旨在提出可复制的“霞客模式”。该模式通过系统整合现有政策、文化资源、教育体系和农文旅产业,为全国名人IP开发提供示范,以文化振兴助推地区发展,促进传统文化创造性转化,为建设文化强国贡献地方实践智慧。

11《传播学视野下“生态文明”话语地方化传播——基于云南普洱田野调查》

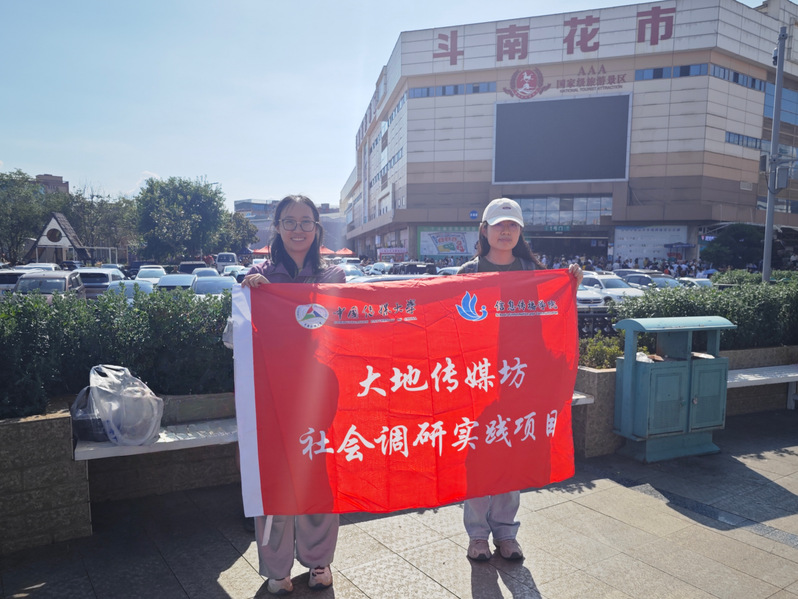

项目成员:彭希然、朱箪、朱芷婷

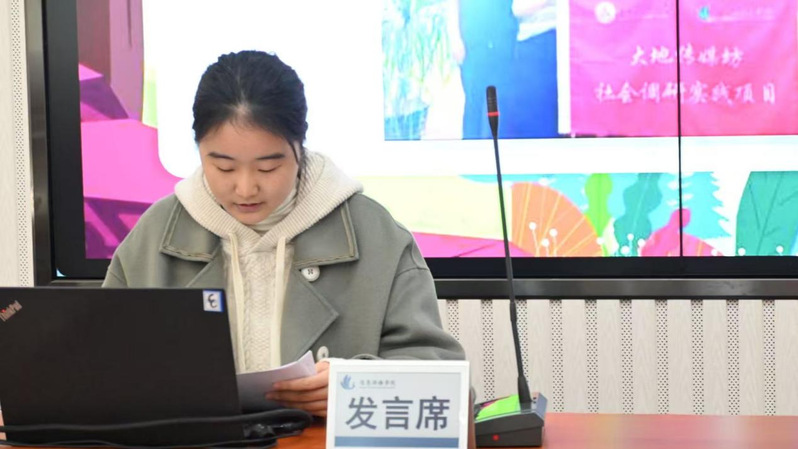

项目组成员在云南展开调研

项目组成员汇报调研成果

团队从昆明出发,走访斗南花市、滇池国际咖啡文化节、普洱市茶咖融合发展中心和景迈山古茶林等地,旨在探究国家生态文明理念在地方的理解与传播方式,以及地方经验如何走向世界。调研发现,生态文明的传播是地方、媒介与全球相互交织的过程。在斗南花市,生态文明通过绿色经济具象化;滇池国际咖啡文化节则借助节庆活动,将生态文明年轻化地传播出去;景迈山古茶林的茶祖祭祀,展现了生态文明话语在地方文化中的深度根植;普洱市茶咖融合发展中心通过“茶咖共品”,讲述了绿色经济的生活叙事。

12《城市、空间与文化:北京书市读者体验及其行动网络研究》

项目成员:石子萱、甘番云、杨若嫣

项目组成员在现场展开调研

项目组成员汇报调研成果

研究紧扣北京“全国文化中心”功能定位,响应《北京市推进全国文化中心建设中长期规划(2019年-2035年)》中关于“打造书香京城”的部署,以书市为切口,聚焦北京代表性图书市集,从空间、体验与文化多角度探究其如何通过空间叙事与行动体验激活城市文化基因、赋能公共文化服务效能提升。团队通过现场走访、问卷、深度访谈的方式,深度解析读者行为数据与社交媒体舆情,为构建“以文化人、以文兴业、以文惠民”的现代文化治理体系提供决策参考。

13《数字霓裳:平台化传播在曹县汉服产业振兴中的作用机制研究》

项目成员:王朝洋、刘相、刘欢、姜宗德、李世珑、王秋红

项目组成员在曹县展开调研

项目组成员正在汇报调研成果

调研团队深入山东曹县,聚焦当地汉服产业,通过走访e裳小镇等十余个调研点,结合深度访谈、实地观察,探究数字平台赋能乡村发展的路径。调研发现,曹县依托20余年服装制造基础与电商基因,在平台助力下实现“从戏服到汉服”转型,“妈妈生产线”弹性模式让留守妇女实现“顾家创收两不误”;汉服更借跨境平台销往30余国。团队形成多份调研报告,提出政企校协同创新等建议,为县域产业升级与乡村振兴提供“曹县样本”。

回到顶部

回到顶部